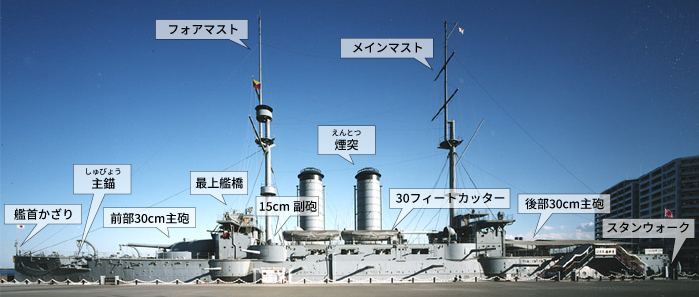

三笠ってどんな艦(ふね)?主要装備の配置

三笠の主要装備の配置

三笠の要目

- 排水量

- 15,140トン

- 船体

- 鋼鉄

- 長さ

- 122メートル

- 幅

- 23メートル

- 主砲

- 40口径30cm砲×4

- 副砲

- 40口径15cm砲×14

- 速力

- 18ノット(時速33km)

- 馬力

- 15,000馬力

- 石炭搭載量

- 最大1,521トン(石炭を燃やしてボイラーで蒸気を作り、推進機関を動かしていました。)

- 乗員

- 860名

主な展示

-

艦首かざり

フィギュアヘッドとも呼ばれます。帆船時代には航海の安全や戦いに勝てることを祈って、船首に鳥、ライオン、女神などの「像」を付けていましたが、それが軍艦にも付けられるようになりました。

国によってデザインが違いますが、日本の場合、天皇家の菊の「御紋章」が戦艦や巡洋艦の艦首に付けられてました。

-

主砲30cm砲(4門)

艦首に2門、艦尾に2門装備されており、戦艦の象徴ともいえる大砲です。

砲弾の重さは400kg、最大射程は12kmであり、主砲を動かす砲塔は厚さ35cmの防御鉄板に囲まれ、これを操作し発射するためには40名の人員が必要です。

-

最上艦橋

連合艦隊がロシアのバルチック艦隊と戦った時、東郷司令長官は敵の弾が飛来する中、危険をかえりみず周囲が見渡せる最上甲板で戦闘を指揮しました。東城鉦太郎(とうじょうしょうたろう)画伯がその時の様子を描いた「艦橋の図」は有名です。

なお、最上艦橋には、東郷(とうごう)司令長官、加藤(かとう)参謀長、伊地知(いじち)艦長、秋山(あきやま)作戦参謀が立っていた場所を表示しています。

-

副砲15cm砲(14門)

砲室には砲員長以下10名が配置されていました。15cm砲を射撃する時の様子を、砲員長他3名で展示しています。

砲員長は射撃を指揮し、射手は目標に照準を定め、装填員は砲弾をこめるため大砲の尾栓を開き、もう1名の砲員は次の弾を準備しています。

-

中央展示室

日本海海戦における日露両艦隊の戦闘の様子をパノラマで解説しています。また、東郷元帥の着た制服や当時日本で使われ始めた写真機や、目標の船までの距離を測る測距儀などを展示しています。手前に見えるのは三笠の艦橋で使われていた舵輪です。

-

司令長官公室

連合艦隊司令長官が、各司令官や艦長などを集めて行った色々な会議や、お客様が来られたときに話をしたり、食事をする場所として使われました。なお、日本海海戦で敗れたバルチック艦隊の降伏文書の署名もここで行われました。

主な展示

-

Z旗:アルファベットのZを表す信号旗です。

日本海海戦時にこのZ旗に「皇国ノ興廃コノ一戦ニアリ 各員一層奮励努力セヨ」の意味を持たせ「三笠」のマストにかかげました。

意味は「日本国が今後繁栄していくか、もしくは、荒れ果ててなくなるかはこの戦いに全てかかって全員でさいぜんをつくように」となります。

それ以来、難事に当たり最後までベストを尽くし成功を期する旗印として慣用されるようになりました。 -

1905年5月27日対馬沖にてバルチック艦隊を迎え撃つ際、旗艦「三笠」艦上にZ旗がひるがえった。